流域治水と雨庭

流域治水の考え方

近年の異常気象により、全国各地で災害レベルの大雨が降ることも珍しいことではなくなってしまいました。台風やゲリラ豪雨、線状降水帯などが猛威を奮い、堤防やダムといった既存の水害対策だけでは太刀打ちできなくなってきています。また、水害を起こさせないために堤防やダムを新たに建設するとなると莫大な費用がかかり、財政を逼迫させます。つまり、現状の水害対策では解決できない問題が発生しているのです。

そこで生まれたのが「流域治水」という考え方です。

そして、ATTAC工法は、その流域治水を実現するにあたり重要な鍵となっています。

出典:流域治水の推進 - 国土交通省水管理・国土保全局

※外部サイトに移動します

既存の水害対策と流域治水の考え方で大きく異なる点は2点あります。

1.堤防やダムが決壊した後も想定して対策している

| 既存の水害対策は堤防やダムの設置など、いわば「川が氾濫しないための対策」に注力していましたが、流域治水では「川が氾濫しないための対策」も取り組みつつ「川が氾濫した時の対策」も考えています。 br | 例えば、氾濫した水が街に流れ込まないためのため池を作る、地面の水捌けを改良し、安全な場所に水が流れるようにする などが挙げられます。

ATTAC工法(トース土)を活用することで、「雨水貯留浸透施設」を造設ことが可能になりました。

これは、平時はグラウンドや公園として皆様が利用することができ、水害時は一時的に雨水や決壊した水を溜めておく、ため池と同じ役割を担う施設のことです。多くの土地が必要となるため池が、平時の際は別の形で使えるようになり、限りある土地を有効活用することが可能になりました。

グラウンドの例:豪雨時はため池として街への水の流入を防ぐ

グラウンドの例:翌日には雨水は殆どなくなり、本来のグラウンドとして利用できるようになった

2.官・民 全員で対策する

既存の水害対策は前述の通り堤防やダムの設置がメインなので、そこに民間人が介入するという機会はほとんどありませんでした。ですが、流域治水は私たちその土地で生活する人も入れた「みんなで水害対策を進めていこう」という考え方を持っています。

例えば、ハザードマップの設置で危険区域に住んでいる方に対して移転等を促進する、個々人のお宅でも水害対策を進める などが挙げられます。

個人宅でもできる水害対策「雨庭」

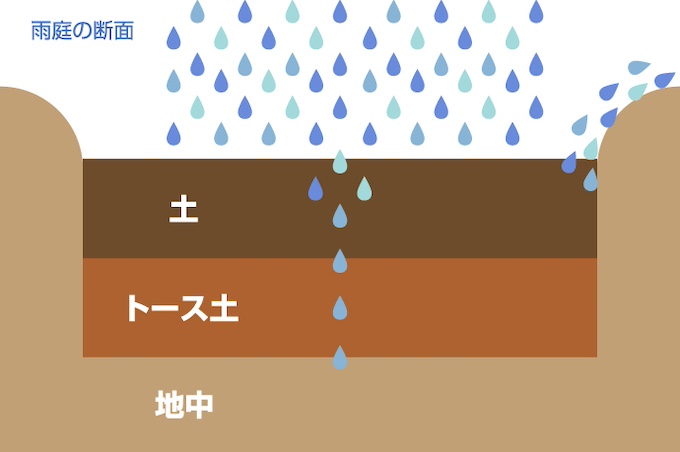

雨庭とは、雨水を一時的に溜め、ゆっくり地中に浸透させるシステムです。豪雨によりアスファルトに流れてしまった雨水も、雨庭に流れれば地中に染み込んでくれます。各家庭のお庭を雨庭に変えることで、今まで道路上に溜まっていた雨水もしっかり吸収され、水害による被害を抑える効果があります。

上の図は雨庭の断面図になります。

はじめに雨水が流れ込み、土に染み込みます。

次に、雨水が土よりも下の層であるトース土まで浸透します。トース土透水性と保水性に優れいているので、普通の土では染み込まずに溢れ出てしまう水量も溜め込むことができます。言わばスポンジのような役目です。

最後にトース土よりも下の層である地中に雨水がゆっくり染み込む。

このような流れで雨庭が水害から家庭を守ります。

また、雨庭には水害対策以外にも

・水分が蒸発する際の気化冷却で、周囲の気温を下げる(打ち水と同じ効果)

・水が染み込んでいる環境なので、植栽やガーデニングにもピッタリ

という様々なメリットがあります。

雨庭を作るには?

ではその雨庭をどうやって作るのか。端的に言うと、上の図を再現することで雨庭が完成します。

地面に穴を掘り、トース土を入れます。そして砂利や土で蓋をすることで完成します。

当然実際に作るとなると、どれほどの大きさが必要か、どれほど深く掘る必要があるか、豪雨になったらどのような形で雨水が流れ込むか、などを計算・予測する必要もありますが、雨庭づくりの基本はこのような形となります。